2022. 5. 24. 08:00ㆍ내 생각/어쩌다 독일

보통의 유학

일반적으로 유학하면 떠올리는 국가는 미국이나 캐나다와 같은 북미 대륙권 국가나 영국 혹은 호주와 같은 영어권 국가를 생각한다. 내 본연의 계획도 미국으로 가는 것이 목표였다. 발목을 잡는 것이 있었으니 역시나 비용 문제였다. 미국 대학은 우리나라와 달리 외국인 학생들을 유치하기 위해 돈을 뿌리는 게 아니라 학위 장사로 오히려 자국민 대학생들보다 더욱 높은 학비를 책정하고 있다. 더 나아가 한국과는 달리 주립대학교라고 학비가 저렴하지 않은 것도 한몫한다. 비용적 측면 때문에 어떻게든 지출을 줄였어야 했다. 그래서 지인을 통해 거주비를 줄이려고 했으나 그분이 개인 사정으로 인해 국내로 들어왔다. 유학길에 오르려고 했는데 계획에 차질이 생기고 말았다.

어떻게 해야 할지 고민을 하던 찰나에 부모님께서 먼저 독일로 가보는게 어떻겠냐고 제안을 하셨다. 부모님과 비교적 가까운 지인분 자제분이 독일에서 7년간 생활하며 학위를 취득했는데 학비는 거의 없거니와 생활물가도 저렴해서 나쁘지 않을 거라 했다. 어찌어찌 그 자제분을 만나 독일 유학생활에 대해 대화를 나눴다. 당시 축구에 미쳐있었던 나로서는 그 나라에 잘 적응을 하리라 생각했다. 독일행이 확정된 이후엔 그분한테 독일어를 배웠다. 미국에서 갑자기 독일행으로 바뀌었지만 갓 스무 살이 되었던 그때의 난 무서울 게 없었다. 성인이 되었으니 뭐든 스스로 할 수 있다는 근거 없는 자신감 일명 근자감으로 가득 차 있었다.

출국

난생 처음으로 오르는 유학길이라 엄청나게 엉성했다. 인천공항에서 독일로 출발을 하지 못할 뻔했다. 이유는 당시에 베를린행 편도 티켓만 예매해서 그랬다. 편도 티켓만 들고 가면 독일 입국심사에서 거부당할 확률이 있으니 꼭 한국으로 돌아오는 티켓을 구매해야 한다고 공항에서 알게 되었다. 울며 겨자 먹기로 그 자리에서 비싼 티켓을 결제했다. 출발부터 매끄럽지 않은 상태로 독일행 비행기에 올랐다. 그때 가장 저렴했던 러시아 항공사를 예약했다. 이상하리만큼 사람이 기내에 없어서 비행기의 가운데 좌석에서 누워서 모스크바까지 갔다. 착륙할 때 모든 사람들이 박수를 치길래 나도 눈치껏 뭔지도 모르는 상태에서 박수를 쳤다. 후에 알고 보니 러시아 항공기가 착륙을 잘 못해서 축하의 의미로 친다고 들었다.

모스크바에서 다른 비행기로 갈아타기 위해 잠시 기다렸다. 러시아 수도의 공항이니 외국인 편의를 위한게 준비되어있을 줄 알았으나 전혀 없었다. 너무 배가 고파서 음식을 먹으려는데 온통 러시아어뿐이었다. 어지간한 공항엔 다 그 나라 언어와 함께 영어라도 적혀 있는데 몹시 당황스러웠다. 식당에서 사람들이 가장 많이 시키는 음식을 손짓 발짓으로 주문했다. 주문했던 음식의 생김새는 순두부찌개 같았는데 맛은 아니었다. 기름이 너무 많아서 국보단 기름 스튜에 가까웠다. 이럴 거면 차라리 버거킹을 갈걸 하는 후회가 남았다. 비행기를 타기 전에 기념품점에 잠시 들러 러시아산 기념품을 구매했다.

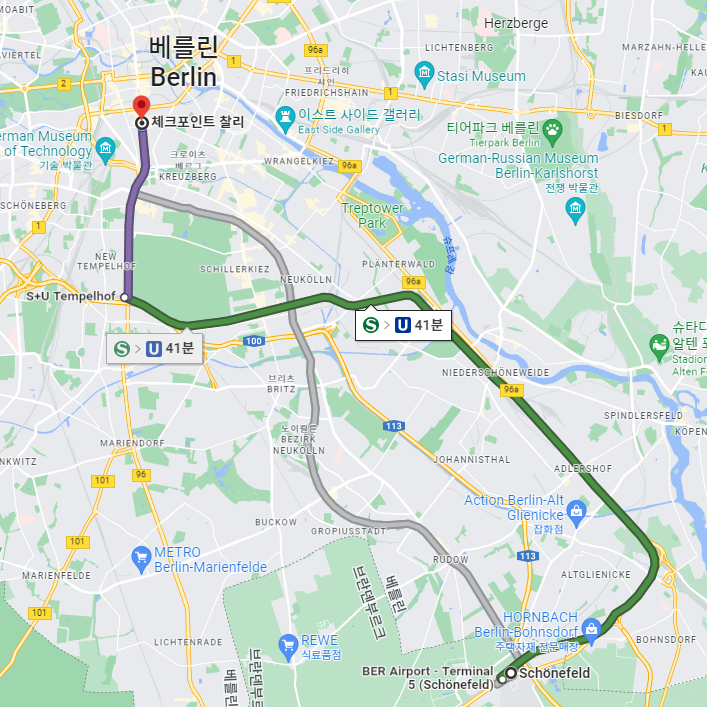

드디어 베를린행 비행기에 탑승했다. 한국에서 모스크바만큼 거리보다 모스크바에서 베를린까지의 거리가 훨씬 가까워서 덜 지루했다. 내 옆자리엔 러시아 커플이 앉았는데 여자분이 계속 화장실을 가는 바람에 내가 일어나서 자리를 비켜줬다. 그때마다 본토의 스파시바를 들을수 있었다. 꾸벅꾸벅 졸다가 잠들 때쯤 사람들이 일어나는 모습을 보며 이제 도착했겠구나 싶어 나도 나갈 채비를 했다. 베를린 공항 하면 테겔(Tegel)이 대명사라 이쪽인 줄 알았는데 들어본 적도 없는 쇠네펠트(Schönefeld)에 떨어졌다. 여기서 2차 멘붕이 왔다. 숙소까지 무사히 갈 수 있을까. 국제 미아가 되는건 아닐까 걱정이 앞섰다.

숙소까지

22시쯤 공항에 도착했는데 다행히도 인포데스크가 열려 있어서 그쪽을 찾아갔다. 모스크바 때처럼 안내원이 영어를 못하면 어떻게 하나 걱정했는데 나보다 훨씬 잘해서 다행이었다. 숙소 주소를 보여주니 여기서 어떤 지하철을 타고 가야 하는지 알려줬다. 두 번 정도만 갈아타면 되는데 독일어를 읽을 줄만 알아서 주변에 보이는 사람들한테 물어물어 지하철을 탔다. 당시 숙소가 체크 포인트 찰리(Check Point Charlie)였는데 과거 동베를린과 서베를린 때 위병소 같은 곳이라고 들었다. 공항에서 여기까지 1시간이면 가는 거리인데 초행길이다 보니 2시간이 걸려 도착했다.

숙소는 혹시 몰라서 한인민박을 잡아뒀고 부모님께도 연락처를 남겨두고 왔다. 주인장분의 얘기를 들어보니 공항에서 여기까지 얼마 안걸리는데 하도 안 와서 무슨 일이 생긴 줄 알았다고 하셨다. 어머니도 걱정이 되었는지 여기에 먼저 전화해서 내가 도착했는지 안 했는지 물어보셨다고 들었다. 한국에서 출발하며 1차 멘붕을 하고 독일 공항에 떨어지면서 2차 멘붕을 했다. 어찌 되었든 간에 도착하긴 했다. 숙소까지 오면서 느낀 점은 독일에서 완전히 갓난아이가 된듯한 느낌이 들었다. 몸뚱이는 다 컸는데 길 찾는 거 하나, 물어보는 것 하나 못하니 바보가 된 느낌이었다. 도착해서 짐을 풀고 진이 빠져서 기절했다.

'내 생각 > 어쩌다 독일' 카테고리의 다른 글

| 베를린 어디서 살것인가? (0) | 2022.05.30 |

|---|---|

| 베를린에서 집 구하기 (0) | 2022.05.28 |

| 베를린 지하철 2부 (0) | 2022.05.20 |

| 베를린 지하철 1부 (0) | 2022.05.19 |

| 나의 첫 카누잉 (0) | 2022.04.28 |